昌平北站 老站蝶变换新颜

昌平北站 老站蝶变换新颜

“道路通、百业兴。”改革开放40年,我区大力推进交通基础设施建设,建成一大批公路、桥梁等交通项目,基本建成外联内通、覆盖城乡、功能完善的综合交通体系,交通面貌发生了翻天覆地的变化。全区交通运输环境实现跨越式发展,服务能力和水平大幅提升,成为地区经济快速发展的强有力支撑。

昌平北站 老站蝶变换新颜

旅客验票进站

昌平北站外景

伴随着清晨5点的霞光,当大多数人还在梦中酣睡时,昌平北站已经悄然开始了忙碌,旅客们在这里有序乘车进站,开启各自的旅程。

作为其中一名不可缺少的“螺丝钉”,客运员张继清已经在昌平北站工作了三十余年。在这波澜壮阔的三十余年中,他亲眼见证了发生在昌平北站翻天覆地的变化。

早上8点30分,张继清换好工作服,戴上工作帽,做好了交接班的准备。等待着他的第一项工作是为旅客验证验票。“您好,请出示车票及身份证件,验票进站。”在宽敞的候车室门口,旅客拿出二代身份证、蓝色磁卡车票,再刷刷脸,就可以通过人、证、票三合一验证,快速进站。

“验证验票制度,保证了旅客的出行安全。”张继清感慨道。他刚来昌平北站工作时,环境还比较简陋,小小的车站里只有一个售票窗口,售卖长条状的纸质车票。现如今,随着互联网的发展,网络订票已经成为人们购票的常态。在昌平北站,位于站房东侧的售票处,窗口已经从曾经的1个增至5个,还设有5台自动取票机,方便又快捷,大大缩短了乘客的购票时间。

上个世纪80年代开始,张继清便在昌平北站从事客运工作,查票、送车、扳道、解答咨询……什么活儿都干。在他的记忆中,那时车站的规模和客流量与现在相比,都有很大差距。“当时坐火车的人不多,最忙的时候一天也就百八十人。不像现在,去年春节期间我们的旅客发送量达到9000余人。”提起现在的旅客发送量,张继清满满的自豪感,他亲眼见证了昌平北站从当初的四等小站发展成为如今的模样。

“车站、火车,变化都太大了。”张继清说,以前的昌平北站以货运为主、客运为辅,候车室的座椅是木制的,也没有太多的服务设施。而如今,宽敞明亮的候车大厅,贴心温暖的超市、热水间,都让旅客的出行更加方便舒心。“昌平北站变得越来越好,客运服务人员专业又热情,特有人情味儿。”正在候车的旅客张女士笑道。

始建于1976年的昌平北站,是昌平城区内唯一的火车站,目前接发始发终到列车6对,通过列车2对,春、暑运期间临客2对,日均发送旅客3000余人。从最开始的设备缺失、人员不足,到如今能够提供更加安全、优质的客运服务,随着全国铁路的快速发展,昌平北站也迎来了凤凰涅槃般的新腾飞。站场结构、售票设备、运输组织等软、硬件设施都得到了全面改善。

“我在铁路工作了一辈子,也算陪了昌平北站一辈子。”张继清说,昌平北站一点一滴的发展变化他都看在眼里。“等我以后退休了,还想再来看一看,我觉得车站还会有大变化。”40年来,昌平火车站从小到大,从弱到强,速度、舒适度都在变化,唯一不变的是昌平北站、昌平人前行的步伐。新旧切换中,闪过的是属于昌平人和昌平城区的40载风华。

撰文/摄影 乔佳苹

农村公路 提档升级惠民生

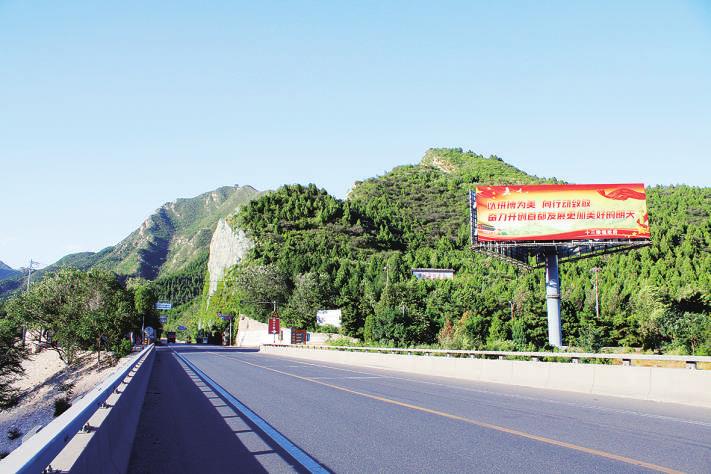

白西路

京银路

泰燕路

四十年沧海桑田,四十年弹指一挥间。改革开放40年来,我区农村公路发生了翻天覆地的变化:从黄土砂石路到如今的沥青混凝土路面;从“晴天一身土、雨天两脚泥”的无奈,到如今畅通安全的出行环境;从屈指可数的狭窄小道到如今四通八达的路网体系。每一项变化都展示着我区农村公路发展的丰硕成果,也见证着社会的进步和变迁。

农村奔小康,基础在交通。群众脱贫致富、实现乡村振兴、旅游产业发展都离不开路。从无路可走,到泥巴路、砂石路、水泥路,再到宽阔的沥青路,十三陵镇康陵村村民就是昌平农村公路发展的受益者。

泰燕路,是从110国道京银路到十三陵镇康陵村的必经之路,道路全长5.3公里,两旁都是山岭重丘、坡陡弯急,由村集体筹资自建。随着康陵村特色旅游项目的开发,“康陵正德春饼宴”远近驰名,游客们每日车来车往,狭窄的水泥路面不能满足日益增长的交通出行需求。2012年,昌平公路分局实施泰燕路大修工程,在加宽路面的同时还配备了安保设施,大大提高了通行能力,便捷的交通引来了大量游客参观旅游,不仅带动了餐饮业的发展,也使本地特产成了应时的抢手货。

康陵村村民朱殿平经营着农家院,“原来是石子路,扬尘飞土不好走,现在修了柏油路,游客更多了,也带动了大家的经济收入,山货供不应求,村民的腰包越来越鼓了。”朱殿平说。

不仅助力农村“经济血液”的加速流动、促进区域经济发展,我区还精心打造了一批特色鲜明、安全畅通的“四好农村路”,为农村发展和周边居民出行提供有力保障。白西路的变化就是昌平农村公路升级的一个缩影。

白西路,北接定泗路、南至北清路,是区域路网中的重要联络线之一,由于交通量日益增长,道路局部路段出现碎裂、下沉,致使途经车辆行驶颠簸,影响出行安全。今年,昌平公路分局实施白西路大修工程,重新铺设沥青路面、重建路缘石,并对沿线检查井进行加固处理。如今的白西路路面平整开阔,道路两侧还栽植了各类花草,村民在享受舒适出行环境的同时还可欣赏沿途美景。

白庙村党支部书记刘学增说:“我们今年正在大搞美丽乡村建设,公路下乡给我们帮了一个大忙,改变了村东的环境,也方便了村民出行。”

铺下的是路,连接的是心,通达的是富。如今,一条条掩映在苍松翠柏、穿梭于乡村的农村公路,已成为群众满意的致富路、幸福路。改革开放40年来,尤其是“十二五”期间,我区稳步推进交通基础设施建设,落实“建好、管好、护好、运营好”农村公路。“十二五”期间,昌平乡村公路修建里程401公里,总投资3.34亿元,实施大修工程286项。

下一步,昌平公路分局将继续因地制宜、精准施策,聚焦农村公路养护,更好地统筹谋划“四好农村路”建设,力争到2020年,建成结构科学合理的农村公路网,形成责任清晰的组织保障体系、政府主导的绩效考核体系、稳定可靠的资金保障体系、因地制宜的技术指导体系,逐步建立起城乡一体、布局合理、方便快捷、畅通有序的农村客运网络,以点为基、串点成线、连线成面,使一个个“盆景”连成一道道“风景”,形成一片片“风光”,为昌平建设国际一流科教新区作出贡献。

撰文/颜星 摄影/穆昊星

轨道交通 快速便捷通四方

志愿者协助乘客购票

乘客在站台候车

“现在一出门儿就是地铁站,去哪儿都方便!”李女士家住昌平西山口,一大早便准备乘坐地铁到市中心办事,“以前要换好几趟公交车,麻烦着呢!”

2015年12月26日,地铁昌平线二期正式开通,北京地铁运行版图再添10.6公里。该线路于2012年12月开工,仅用2年时间便全部建成。这也让轨道交通昌平线二期成为北京地铁建设史上,建设速度最快的地下线路。

在交通路网日益发达的今天,快速、便捷的地铁几乎成了市民出行的首选。但在2010年以前,对于昌平居民来说,还不能享受到在家门口坐地铁的便利。2010年12月30日,地铁昌平线一期开通,南邵站至西二旗站段全长21.3公里,沿途可换乘8号线和13号线,给市民带来不少便利。

昌平线二期工程为西山口站至南邵站段,“二期的开通意味着和一期贯通,方便更多的出行人群。”据相关负责人介绍,在短短的10.6公里背后,还有抗压抗水处理、“节能坡”等多项创新技术作为支撑。为了节省市民的出行时间,从2015年年底开始,早晚高峰列车间隔时长逐渐从5分06秒缩短至4分钟,平峰也逐渐从11分30秒缩短至6分钟,列车运力的提升,体现着地铁服务的不断升级。

去年8月中旬,手机一卡通问世,乘客只需刷一下手机即可进站。今年4月28日,易通行APP上线,乘客只需打开手机二维码,便可轻松进站,真正实现了“花式”刷卡。

除了从技术上为乘客提供便利,地铁昌平线还为乘客提供了许多爱心服务。2016年10月,昌平站区推行无障碍服务,在直梯门口设置橙色提示标牌,并在乘车区间设置优先等候区,方便进站乘车的残障人士。

去年冬天开始,昌平站区又启动了“暖心三十分钟服务”,给早班乘客送去冬日的温暖。“地铁昌平站紧临昌平北火车站,客流量较大。冬季寒冷,我们每天会提早半小时开门。”相关负责人告诉记者,首班车时间为早上5时51分,昌平站提早半小时开门,让乘客能在温暖的站内候车。

此外,昌平站区还设置了母婴关爱室,室内以粉色为主基调,放有育儿书籍和小玩具,充满童趣,十分温馨,为带婴儿出行的乘客提供了更多贴心关怀。在北京市地铁运营有限公司2016年和2017年乘客满意度调查中,昌平站区均位列第一,其中“无障碍服务”单项满意度评价连续两年达100%。

如今,地铁昌平站日均客流量达5万人次,昌平东关站达2万人次,2016年昌平全线客运量7429万人次,2017年客运量8088万人次。昌平线南延工程也正在建设,这条线路将率先延长到蓟门桥站,远期还将延长到国家图书馆站,实现与地铁9号线的贯通。对于往返昌平和中心城区的上班族而言,昌平线南延将带来巨大福利:换乘站增多,进城不必再挤西二旗站。

撰文/摄影 田丽娜

-

- 人力资源这么火热,你真的知道人力资源到底是什么吗?

-

2025-05-22 18:02:40

-

- 苏三起解处 百折不回头

-

2025-05-22 18:00:25

-

- 湖北美女作家聂华苓:一生漂泊,两段婚姻,晚年为何说毫无遗憾

-

2025-05-22 17:58:10

-

- 59E翻盘60E 微笑“倒了”!IG发动大乱斗技能重回巅峰战胜FPX

-

2025-05-22 17:55:55

-

- 「足坛百科」1991年-2019年历届世界足球先生前三名

-

2025-05-22 17:53:40

-

- 林彪与白崇禧的三次较量之衡宝战役

-

2025-05-22 17:51:25

-

- 告别油腻!男士沐浴露十大品牌排名,清爽不紧绷

-

2025-05-22 17:49:10

-

- “橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”

-

2025-05-22 17:46:55

-

- 广西:父亲活活掐死亲生女儿 藏尸野外 还在法庭上说出这种话!

-

2025-05-22 04:11:40

-

- 殖民是什么意思

-

2025-05-22 04:09:25

-

- 影视人物志《泰勒·洛特纳》轮廓鲜明肌肉线条发达的狼人潮男

-

2025-05-22 04:07:10

-

- 一个小白的跑姿自学总结之送髋

-

2025-05-22 04:04:55

-

- 深圳企业职工退休养老金均每月3974元,约为全国平均水平的1.37倍

-

2025-05-22 04:02:40

-

- 高清无水印「奥特曼表情包」(第一波)

-

2025-05-22 04:00:25

-

- FMVP打野小天回国首播吐槽:一区的钻石太菜,没有游戏体验

-

2025-05-22 03:58:10

-

- 《剑来》崔东山为啥骂崔瀺?三个原因说明:姜还是老的辣!

-

2025-05-22 03:55:55

-

- 战神高柏确认将再度回归擂台参赛,并对自己的比赛质量感到不满

-

2025-05-22 03:53:40

-

- 袭击安倍的枪手使用的霰弹枪是一种什么样的枪,安倍有生还可能?

-

2025-05-22 03:51:25

-

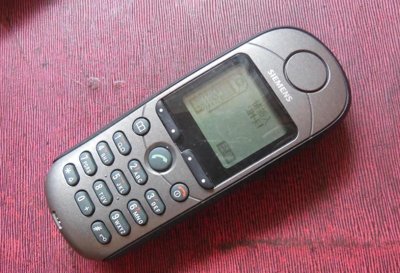

- 西门子手机:沉重的青春记忆,一代经典的谢幕时刻

-

2025-05-22 03:49:10

-

- 任嘉伦与聂欢:娱乐圈中的真挚爱情

-

2025-05-22 03:46:55

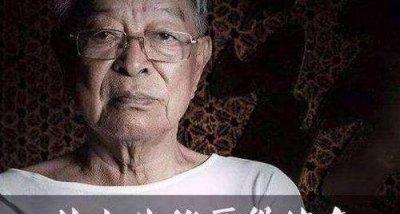

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话)

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话) 钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派

钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派 十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足

十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足 法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息

法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息 卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑

卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑 邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉

邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉 非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙)

非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙) 中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前

中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前 33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了

33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了 演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)

演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)