人死后为什么要“做七”?七七要过7关,不是迷信!

人死后为什么要“做七”?七七要过7关,不是迷信!

揭秘“做七”习俗:人死后的七七四十九天,究竟有何深意?

在华夏大地的许多地方,人们至今保留着一种古老而神秘的习俗——为逝者“做七”。当亲人离世后,家属会在接下来的七七四十九天里,每隔七天举行一次祭奠活动,直到七七四十九天期满,这一仪式才算结束。在许多人眼中,“做七”或许被简单地视为一种封建迷信行为,然而,深入探究其背后的文化意义和历史渊源,你会发现,这不仅仅是一种仪式,更是一种情感的寄托与心灵的慰藉。

一、初识“做七”:从误解到理解

提到“做七”,不少人的第一反应可能是“迷信”“陈旧”。然而,当我们试图揭开它神秘的面纱,便会发现,这一习俗实则蕴含着深厚的文化内涵和人文关怀。在古代中国,人们认为人死后灵魂并未立即消散,而是会在七七四十九天内经历一系列的考验和蜕变。因此,家属通过“做七”的方式,为逝者祈福,希望其灵魂能够顺利过关,早日安息。

二、七七四十九天:逝者的灵魂之旅

在“做七”的习俗中,七七四十九天被划分为七个阶段,每个阶段都有其特定的意义和象征。从逝者离世的第一天开始算起,每隔七天便是一个重要的祭奠日。这七天里,家属会举行各种仪式,如烧纸钱、上香、诵经等,以表达对逝者的哀思和怀念。同时,这些仪式也寄托了家属对逝者灵魂的美好祝愿,希望其能够顺利度过每一个难关,最终得以安息。

在这七七四十九天的灵魂之旅中,逝者会经历哪些考验呢?据古籍记载,这七关分别是:金桥、银桥、奈何桥、忘川河、望乡台、孟婆汤和投胎路。每一关都充满了挑战和考验,而逝者能否顺利过关,则取决于其在生前的善恶行为和家属的祭奠是否虔诚。

三、情感寄托与心灵慰藉

在“做七”的习俗背后,更深层次的是人们对逝去亲人的深深思念和无尽哀愁。面对亲人的离世,家属心中充满了悲痛和不舍。而“做七”这一习俗,则为他们提供了一个释放情感、寄托哀思的平台。通过每一次的祭奠活动,家属们得以在回忆中与逝者重逢,感受那份曾经的美好与温暖。

同时,“做七”也成了一种心灵慰藉的方式。在逝者离世后,家属们往往会感到迷茫和无助。而“做七”这一习俗,则像是一盏明灯,为他们指明了前行的方向。通过每一次的祭奠和祈福,家属们逐渐接受了逝者离世的现实,并开始寻找新的生活目标。

四、现代视角下的“做七”习俗

在快节奏的现代社会中,“做七”这一习俗似乎有些不合时宜。然而,当我们从另一个角度来看待它时,便会发现其仍然具有积极的意义。首先,“做七”为家属提供了一个缅怀逝者、寄托哀思的平台。在忙碌的生活中,人们往往容易忽视对逝去亲人的怀念和追忆。而“做七”则像是一个提醒,让人们时刻铭记那些曾经给予我们关爱和温暖的人。

其次,“做七”也成了一种文化传承和弘扬的方式。在现代社会中,随着科技的进步和文化的交融,许多传统习俗逐渐被淡忘和遗忘。而“做七”这一习俗则以其独特的方式,传承着中华民族深厚的文化底蕴和人文关怀。

五、结语:让“做七”成为心灵的桥梁

综上所述,“做七”这一习俗并非简单的封建迷信行为。它背后所蕴含的深厚文化内涵和人文关怀,值得我们深入探究和传承。在未来的日子里,让我们以更加开放和包容的心态,去理解和接纳这一习俗。让它成为我们缅怀逝者、寄托哀思的桥梁,也成为我们传承文化、弘扬人文关怀的纽带。

在每一次的“做七”活动中,让我们用心去感受那份深深的思念和哀愁,同时也让逝者的灵魂在我们的心中得到永恒的安息。让“做七”这一习俗,在现代社会中焕发出新的生机和活力。

-

- 热狗因DISS周杰伦和老婆冷战!“我是骂所有人,不只是周杰伦”

-

2025-09-02 06:09:21

-

- 令人动容!低调40年的银梅可乐为啥火遍郑州?

-

2025-09-02 06:07:06

-

- 号称最顶尖的大学,印度理工学院究竟怎样?能在全球排第几名?

-

2025-09-02 06:04:51

-

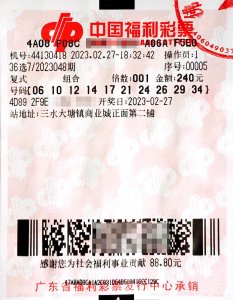

- 佛山“老”彩民自选号码迎好运,斩获南粤风采“36选7”头奖503万元

-

2025-09-02 06:02:36

-

- 钓鱼调漂技巧:图解调四钓二,不是调四目钓两目,就是调四钓二

-

2025-09-02 06:00:21

-

- 2022年最新46种超萌的粘土手工制作教程来了,值得收藏

-

2025-09-02 05:58:05

-

- 新能源车越晚买越便宜?记住这4招,让你买车不踩雷不做韭菜!

-

2025-09-02 05:55:50

-

- 历史的今天:3月6日(正月)廿六

-

2025-09-02 05:53:35

-

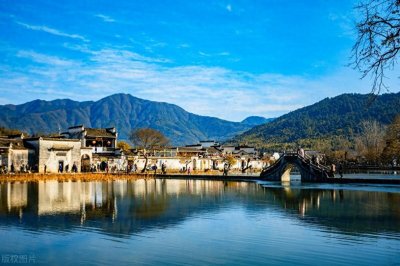

- 景区不让拍照,还会选择去旅游吗?布达拉宫拍照却可能有牢狱之灾

-

2025-09-02 05:51:20

-

- 交往梁朝伟6年被刘嘉玲“截胡”,曾华倩另嫁,20岁儿子令人羡慕

-

2025-09-02 05:49:05

-

- 「独家」2020年首季线上代餐奶昔TOP金品榜发布

-

2025-09-02 05:46:50

-

- 中国安徽省大学排名“大调整”,中科大稳居第一,安大位列第三

-

2025-09-02 05:44:35

-

- 再增资大湾区!安利广州生产基地拟投入6亿元升级改造

-

2025-09-02 05:42:20

-

- 又一夜过去了,尹锡悦缓过来了?

-

2025-09-02 05:40:04

-

- 英冠联赛:谢菲尔德星期三伤病侵袭,桑德兰连败两大主力缺席

-

2025-09-02 05:37:49

-

- 时尚穿搭博主揭秘:不同身形的你该如何选择汉服形制?

-

2025-09-02 05:35:34

-

- 勒布朗·詹姆斯往事-永远只做大生意

-

2025-09-01 13:32:11

-

- 典故“红拂夜奔”的来历

-

2025-09-01 13:29:56

-

- 第二波!夏朝存在更强大的证据:良渚找到比甲骨文还早的“夏”字

-

2025-09-01 13:27:41

-

- 掌握这四个正确的离职技巧,做个高情商人员,避免不欢而散

-

2025-09-01 13:25:26

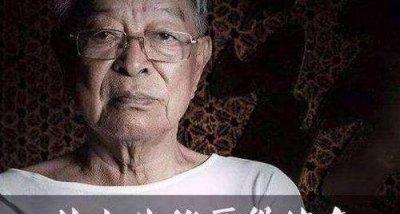

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话)

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话) 邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉

邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉 钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派

钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派 十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足

十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足 法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息

法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息 卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑

卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑 非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙)

非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙) 中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前

中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前 33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了

33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了 演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)

演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)