书画中国系列·渔庄秋霁图

书画中国系列·渔庄秋霁图

渔庄秋霁图

大明初年,漂泊在外已二十余载的倪瓒还在路上,他以船为家,太湖、泖湖,江南水乡纵横交错的河网到处都是停泊的港湾,此时他年逾七旬,有道是“酒债寻常行处有,人生七十古来稀”,一个七十多岁的老翁依然可在江湖上呼朋唤友,被万家引为宾客,老友淡去,新交又来,人生如此,夫复何求。

不久,有一位名叫张适(子意)的老友找到倪瓒,并带来了一幅画作,倪瓒一看是自己旧时的作品,无限往事立刻涌上心头。十八年前,他游居于王云浦的渔庄,天高云淡秋色正好,三两知己把酒畅谈,感怀之际,倪瓒草草落笔迅成一画,并交于友人,没想到友人保存完好。旧画重见,老人兴笔题跋,为画作补上名称,这幅画就是《渔庄秋霁图》。

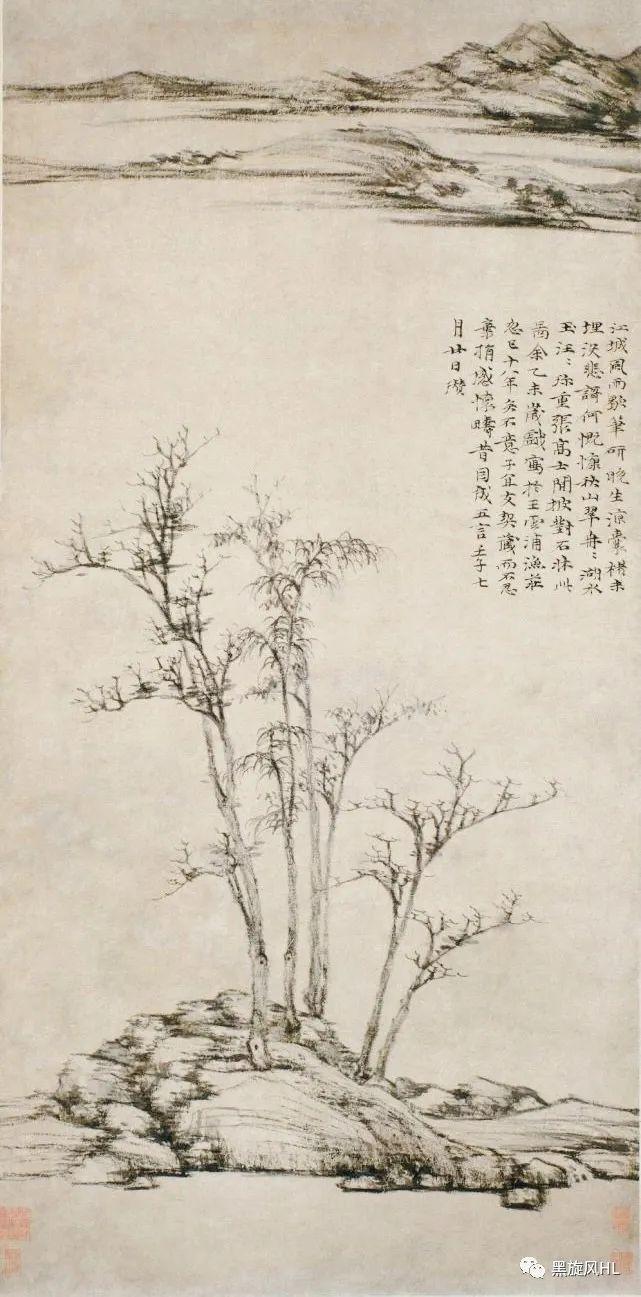

倪瓒《渔庄秋霁图》1355年 96.1X46.9cm上海博物馆

五六株小树枝柯交错,疏叶顽强抵抗着秋风,画中出现大片的留白,给人以秋水浩瀚的畅想,远处是平缓起伏的山峦。整个画面简约淡然,似惜墨如金,但三个组成部分层次分明,简单的布局让人感受到恣肆的近水和连绵的远山,景出画外,意味隽永。

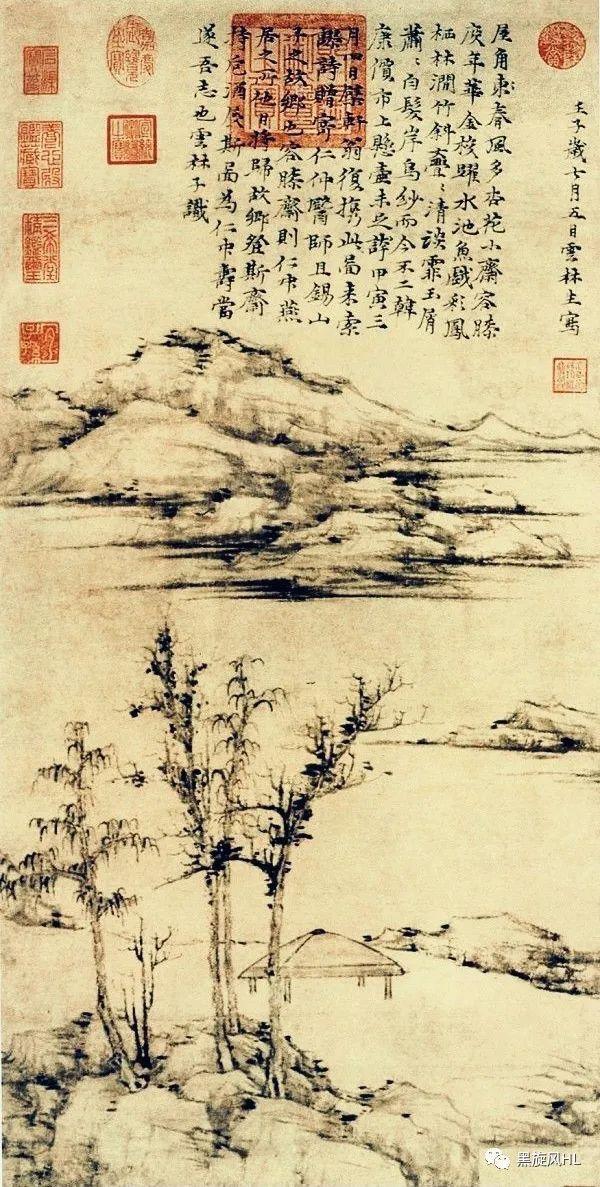

倪瓒《容膝斋图》

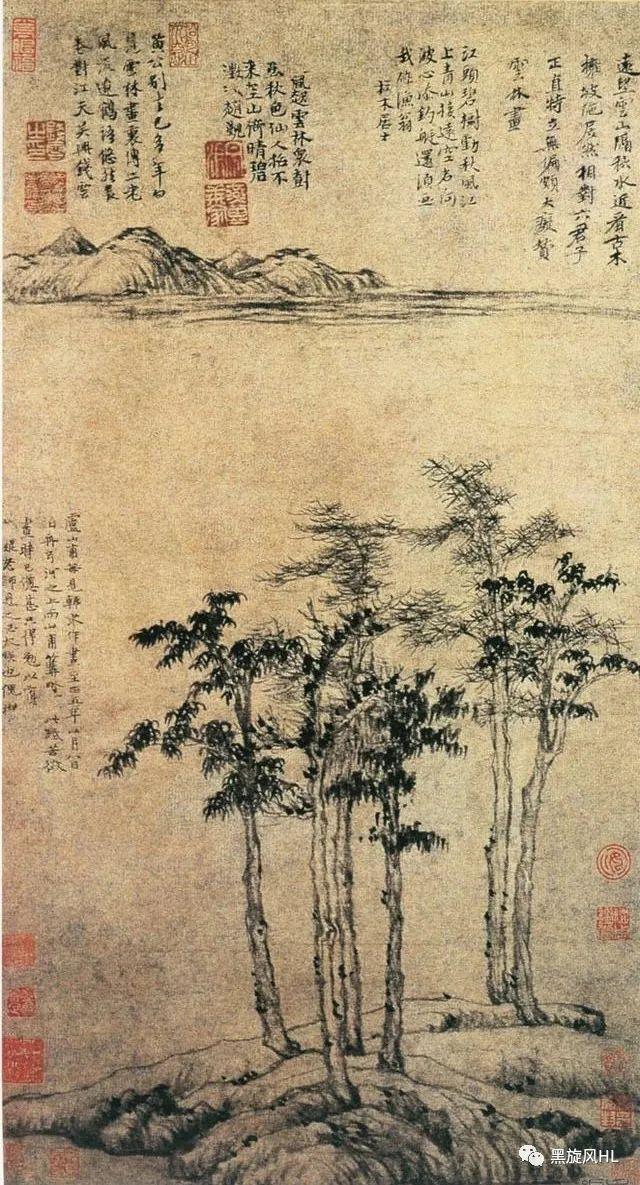

倪瓒《六君子图》

三段式绘画是倪瓒作品的共同特点,近景坡石临水,几株竹木、几处茅亭突显画中,中部以野水相隔,最简时直接留空,由近及远,可见群山隐逸,空灵旷远。如此构图虽有雷同,却是幅幅有味,浓淡的笔墨、简单的变化使萧疏之间饱含山水的真趣,着墨处自有风月,无画处亦成妙景。倪瓒通过少量淡墨来释放对自然的感受,绘画成为他抒发情感的最好方式,正如他自己所说:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”这是宋元文人画最高妙的境界,画出于心,不为旁人所左右,观画者若有灵犀相通,便成知音,文人画是心画。

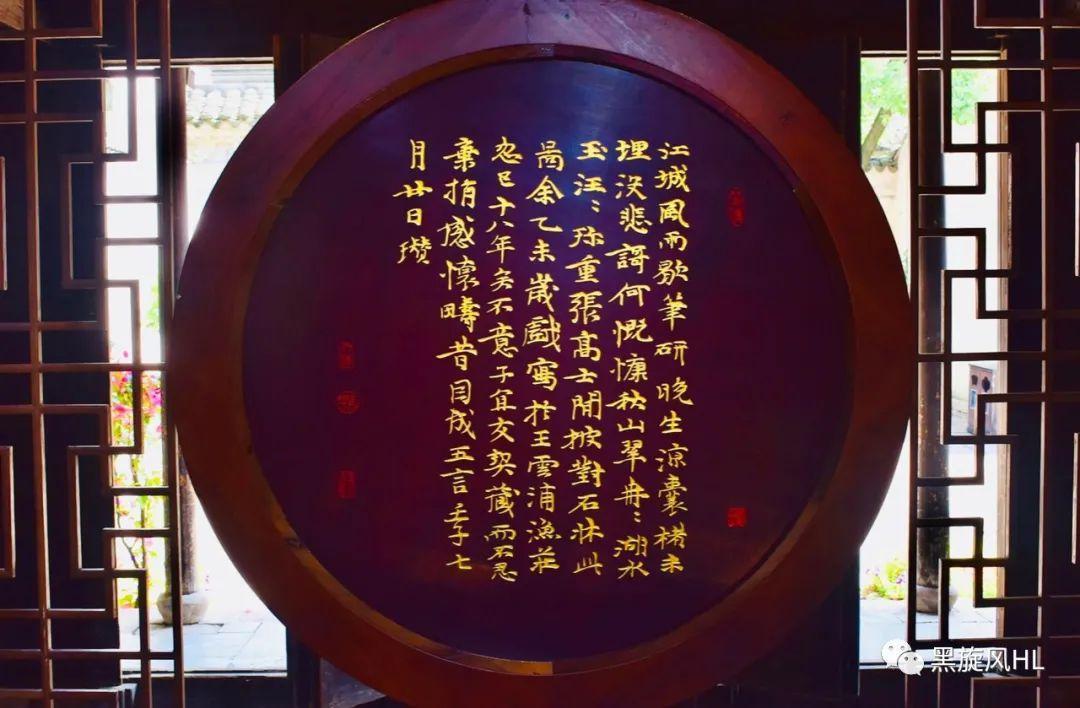

无锡惠山倪云林先生祠

“江城风雨歇,笔研晚生凉。囊楮未埋没,悲歌何慨慷。”倪瓒为《渔庄秋霁图》增添了跋文,他回想起旧时的风云岁月。那时,反元义军此起彼伏,张士诚在大江北岸拥兵称王,倪瓒敏锐地感觉到战火将祸及江南,遂散尽家财离乡出走,开始了浪迹天涯的人生旅途,他以船为屋,常常寄居道观佛寺、渔村田庄,他把深情寄托于绿水青山,极力打造诗中有画、画中有诗的笔墨世界。“惊回一枕当年梦,渔唱起南津。画屏云嶂,池塘春草,无限销魂。旧家应在,梧桐覆井,杨柳藏门。闲身空老,孤篷听雨,灯火江村。”倪瓒并不是苦恋旧家,只是旧时安谧宁静的生活被打破了,该怨谁呢,在蒙元和义军之间他没有选择,他甚至不相信他们之间会有多大的差别,正因如此,出现在他诗曲中的是振聋发聩的呼声:“天地间不见一个英雄,不见一个豪杰。”

无锡惠山倪云林先生祠

无锡惠山倪云林先生祠

倪瓒晚年仍刻意和新朝保持距离,拒绝朝廷的邀请,隐逸世外,体现在《渔庄秋霁图》的跋文中,他没有用朱元璋洪武的年号,而是用干支(壬子)纪年,只傍清水不染尘,只羡青山不慕门。

《渔庄秋霁图》邮票

附《渔庄秋霁图跋文》

江城风雨歇,笔研晚生凉。囊楮未埋没,悲歌何慨慷。秋山翠冉冉,湖水玉汪汪。珍重张高士,闲披对石床。此图余乙未岁戏于王云浦渔庄,忽已十八年矣。不意子意友契藏而不忍弃捐。感怀畴昔,因成五言。壬子七月廿日。瓒。

引文出处

倪瓒《渔庄秋霁图跋文》

倪瓒《黄钟•人月圆》

倪瓒《双调•折桂令•拟张鸣善》

-

- 皇太极的最爱——宸妃海兰珠

-

2025-04-30 01:01:16

-

- 电脑上如何录屏?3个实用方法

-

2025-04-30 00:59:01

-

- 华为《我的梦》路过雨 路过风 向前冲

-

2025-04-30 00:56:45

-

- 号外!号外!福建省建瓯第一中学新校区景观树、景观石 认捐认种倡议书来啦

-

2025-04-30 00:54:30

-

- 冬天阔腿裤搭配什么上衣既好看又时尚

-

2025-04-30 00:52:14

-

- LOL韩国队四巨头诞生!他们依然是世界最强赛区

-

2025-04-30 00:49:59

-

- 诗词是一朵情花,写于纸上,开在心田

-

2025-04-29 02:32:59

-

- 她号称江浙沪第一富婆,豪车每天换着开,渴望爱情却没有男人出手

-

2025-04-29 02:30:43

-

- 想赚钱的请看过来!春节期间几个赚快钱的生意

-

2025-04-29 02:28:28

-

- 珍藏合肥老照片——民国黄麓师范学校

-

2025-04-29 02:26:13

-

- 【百年团史 青春悦读】第五十七期:1958年版《队章》

-

2025-04-29 02:23:58

-

- 【双河科普】八十三团:内镶式贴片滴灌带助力棉花节水丰产

-

2025-04-29 02:21:43

-

- 斗罗大陆:众多魂兽被杀,泰坦巨猿被压制,天青牛蟒完成进化

-

2025-04-29 02:19:28

-

- 云南丽江旅游必去的几大景点

-

2025-04-29 02:17:13

-

- 《叛逆者》路人也是戏骨,有谁认出了这位不起眼的国家一级演员?

-

2025-04-29 02:14:58

-

- 霍华德4次扣篮大赛满分,排名第5,乔丹6次满分只排在第二

-

2025-04-29 02:12:43

-

- 钱枫在重庆开的火锅店到底行不行?吃完后,我留下了悔恨的泪水

-

2025-04-29 02:10:27

-

- 清澈小溪寻钓,钓获20多条名贵马口鱼,还钓获珍贵溪水石斑鱼

-

2025-04-29 02:08:13

-

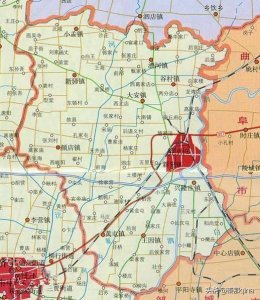

- 山东济宁兖州区----地名为古九州之一

-

2025-04-29 02:05:58

-

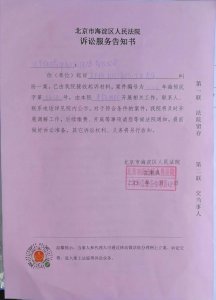

- 郑惟桐为何缺席法庭谈话?

-

2025-04-29 02:03:43

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话)

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话) 钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派

钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派 十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足

十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足 法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息

法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息 卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑

卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑 邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉

邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉 非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙)

非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙) 中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前

中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前 33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了

33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了 演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)

演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)