听说要搬厂了,那我能不能拿到一笔经济补偿金呢?

听说要搬厂了,那我能不能拿到一笔经济补偿金呢?

【律师总结】一般而言工厂在县区级城市内部各镇之间迁移的,不视为重大变更,员工不得以此要求解除合同并主张经济补偿。如果企业需要跨县区级城市进行搬厂的,法院一般以认定重大变更为绝大多数;在协商不成的情况下,用人单位和劳动者都可以依法解除劳动合同,用人单位还需要支付员工经济补偿。但是以上结论也并不是绝对的,详细问题可以具体联系本律师进一步沟通咨询。

一、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,会怎么样?

根据我国《劳动合同法》第四十条相关规定,劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同。

因此,劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化时,导致劳动合同无法履行的,那么用人单位与劳动者就变更合同内容不能达成一致意见的,用人单位可以依法解除合同。

对于劳动者而言,如果劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,导致劳动者难以履行合同的,如果用人单位不依法解除劳动合同,但是劳动者可以根据《民法典》有关情势变更的相关规定,依法解除劳动合同,并有权向用人单位主张经济补偿。

二、依据上述规定,用人单位该如何解除合同?

第一步:用人单位应先与劳动者协商合同变更内容,保留协商沟通证据。

第二步:协商不成时,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资。

第三步:用人单位发函给劳动者以解除劳动合同。

第四步:用人单位向劳动者支付经济补偿。

如果用人单位未与劳动者沟通协商,而是直接以劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化为由解除劳动合同,则属于违法解除,应支付赔偿金。

在实务中,用人单位如确因客观原因需要搬厂的,且搬厂确会增加劳动者履行劳动合同困难的,如果用人单位确实无法与劳动者就变更劳动合同达成一致意见的,那么用人单位在履行上述步骤后可以解除合同。

如果劳动者不去新厂址工作,建议用人单位不要轻易以旷工为由解除劳动合同,而可以考虑以“劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化”且不能协商一致为由解除劳动合同,避免因违法解除而承担赔偿金。

依法解除劳动合同后,用人单位与劳动者之间就只存在经济补偿的问题,不存在继续履行合同或者支付违法解除劳动合同赔偿金的问题。

三、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化而解除合同,如何计算经济补偿?

用人单位依据“劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化”的相关法律规定解除劳动合同的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

这里所称的“月工资”,是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资,该工资按照劳动者应得工资计算,包括计时工资或者计件工资以及奖金、津贴和补贴等货币型收入。劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资低于当地最低工资标准的,按照当地最低工资标准计算。劳动者工作不满12个月的,按照实际工作的月数计算平均工资。

注:根据《江苏省劳动合同条例》第三十二条的规定,用人单位依法选择额外支付劳动者一个月工资解除劳动合同的,其额外支付的工资应当按照该劳动者上一个月的工资标准确定。上一个月工资不能反映正常工资水平的,按照劳动者在劳动合同解除前十二个月的月平均工资确定;不满十二个月的,按照实际月平均工资确定。月平均工资低于当地最低工资标准的,按照最低工资标准确定。

四、哪些情况属于“劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化”?

根据我国《劳动法》第二十六条的相关规定,劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人。

而根据《劳动部关于〈中华人民共和国劳动法〉若干条文的说明》第二十六条第四款的规定,本条中的“客观情况”是指,发生不可抗力或出现致使劳动合同全部或部分条款无法履行的其他情况,如企业迁移、被兼并、企业资产转移等,并且排除本法第二十七条所列的客观情况。

不可抗力,是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。

鉴于原劳动部(即现在的人力资源和社会保障部)所出具的规范行文件不属于法律、行政法规、司法解释,仅供各地人力资源和社会保障局内部参考,该文件也并不能涵盖“客观情况”的全部情形。

另外,鉴于最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》,明确了在审理劳动争议案件过程中可以适用《民法典》的相关法律规定。因此,本律师个人认为,对于劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化的情形,除了不可抗力事件之外,还包括情势变更。

《民法典》第五百三十三条的规定,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。

因此,因不可抗力事件造成原劳动合同无法履行,或者发生构成情势变更的事件导致继续履行原劳动合同对于当事人一方明显不公平的,用人单位可以依法解除劳动合同。而无论是不可抗力还是情势变更,均不以用人单位意志为转移,即系因外因导致的劳动合同履行障碍。

五、用人单位变更劳动合同履行地,是否构成“劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变更”?

劳动合同的履行地点,是关系劳动者决定是否接受到用人单位工作的重要条件。用人单位与劳动者一旦确定了工作地点之后,劳动者个人及其家庭可能都需要围绕其实际工作地点安排实际居住地、配偶工作地点、子女学校等。如果用人单位擅自变动劳动合同的履行地点的,对于劳动者而言,可能就是牵一发而动全身,影响重大。

笔者认为,判断用人单位变更劳动合同履行地,是否构成“劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变更”,需要从以下方面进行考量:

首先,劳动合同中有没有明确具体的工作地点。

如果劳动合同中没有明确约定具体的工作地点,可以参照劳动者长期在某一具体地点工作的事实来认定实际履行地。如果劳动合同中对工作地点的约定过于宽泛,如约定某一地级市或者省级名称或者全国等作为劳动合同履行地点的,此类约定一般会被认定为过于宽泛,属于约定不明。对于约定不明的劳动合同履行地,仍应当以劳动者长期服务地作为合同约定的实际履行地。用人单位变更实际履行地的,应当与劳动者进行协商。

其次,工作地点变更是否会增加员工的困难。

用人单位的办公场所进行搬迁,有些是因为外因导致搬迁,有些是因为内因导致搬迁,无论是以哪种原因导致搬迁的,如果搬迁后,劳动者因履行劳动合同而给己方造成了一定困难的,例如:上班路途时间过长,需要变更居住地,在途交通费用明显增加等,客观上增加了劳动者履行劳动合同的成本,变相降低了劳动者的劳动待遇。如存在上述情形的,用人单位需要对劳动者作出弥补。

第三,用人单位是否对员工做出了合理的弥补性方案。

鉴于工作地点变更,对于老员工而言确实可能会增加工作成本。用人单位在考虑这个问题后,需要对老员工进行补偿。这种补偿措施一般包括但不限于补贴交通费、安排班车接送、每月工资适当增加、安排员工宿舍等。这些措施作为用人单位的弥补性方案,需要具体落实,而并非仅限于纸面上。实践中,有些企业的弥补性方案仅有一个季度或者半年。如果劳动者接受了该期限内的弥补性方案,后期一旦用人单位停止发放补贴,那么劳动者后期也不能再以不同意到新厂址为由要求经济补偿。

第四,用人单位能否证明其变更工作地点的合理性。

变更工作地点的合理性,应当兼顾用人单位经营管理需要与劳动者提供劳动的便利性两方面因素综合考虑。对于用人单位而言,其变更员工工作地点主要是为了降低经营成本、优化人力资源结构、获得更有利的市场条件以及政策优惠等,其评价的因素主要是经济利益的取舍。而劳动者建立特定劳动关系是从其自身发展需要、获得劳动报酬、时间精力的付出进行综合利益衡量而确定其是否签订劳动合同。用人单位变更工作地点,如更多的是考虑自身经济利益问题,主动进行厂址变更的,一般难以证明其单方变更工作地点的合理性。

最后,若用人单位单方变更工作地点并未对劳动者的合同目的产生较大不利影响,如工作地点调整对员工造成的影响很小或者几乎没有影响,也没有给劳动者履行劳动合同造成实质困难,此种情况下,尽管工作地点变动同样构成合同内容的变化,劳动者应当配合用人单位的工作安排。

若用人单位变更行为严重影响了劳动者劳动合同目的实现,变更工作地点对员工造成消极影响,如导致上下班距离大幅增加,须经劳动者同意并书面确认。用人单位未与劳动者协商一致,单方面变更劳动地点对当事人造成较大不便,影响劳动合同目的实现的,对劳动者不产生约束力,劳动者有权拒绝到变更后的工作地点提供劳动。

- 还记得老电影《少年犯》吗?记者走进高墙,看犯下罪错的孩子如何链接社会……

- 抗日名将马占山

- 我国名列前茅的10所财经类大学,都有哪些呢?四大财经院校?

- 著名导演汪俊:“丁克婚姻”吓走前妻,60岁单身的他惹人怜!

- “亮剑女神”童蕾:32岁嫁温州首富丈夫入狱后留给了她1.4亿债务

- 1983年严打有多狠,亲个嘴都要枪毙?随地大小便直接送新疆劳改?

- 1952年,志愿军上甘岭战役完败美军,消息传来蒋介石发出惊人评价

- 门票60元的永川茶山竹海免费开放!五一节旅游打卡攻略请查收

- 《无人知晓》:根据真实事件改编,讲述了怎样的人物关系?

- 演员于莉红:和马诗红恩爱36年没有孩子,如今她怎么样了?

-

- 抗日名将马占山

-

2025-08-28 12:07:05

-

- 我国名列前茅的10所财经类大学,都有哪些呢?四大财经院校?

-

2025-08-28 12:04:50

-

- 著名导演汪俊:“丁克婚姻”吓走前妻,60岁单身的他惹人怜!

-

2025-08-28 12:02:34

-

- “亮剑女神”童蕾:32岁嫁温州首富丈夫入狱后留给了她1.4亿债务

-

2025-08-28 12:00:19

-

- 1983年严打有多狠,亲个嘴都要枪毙?随地大小便直接送新疆劳改?

-

2025-08-28 11:58:04

-

- 1952年,志愿军上甘岭战役完败美军,消息传来蒋介石发出惊人评价

-

2025-08-28 11:55:49

-

- 门票60元的永川茶山竹海免费开放!五一节旅游打卡攻略请查收

-

2025-08-28 11:53:34

-

- 《无人知晓》:根据真实事件改编,讲述了怎样的人物关系?

-

2025-08-28 11:51:18

-

- 演员于莉红:和马诗红恩爱36年没有孩子,如今她怎么样了?

-

2025-08-28 11:49:03

-

- 美人周冬齐,32岁下嫁穷小子,生孩子专门选择宋丹丹生日剖腹产

-

2025-08-28 11:46:48

-

- 一部《流星花园》让四个名不见经传的小男孩成为了大明星,他们就是F4

-

2025-08-28 11:44:33

-

- 军改后,武警部队没有了“军地双管”,地方还能调动武警吗?

-

2025-08-28 11:42:18

-

- 婚外的诱惑,原来是个可怕的圈套

-

2025-08-28 11:40:02

-

- 央视名嘴方琼:和大8岁副台长闪婚,婚后分居多年,如今她还好么

-

2025-08-28 11:37:47

-

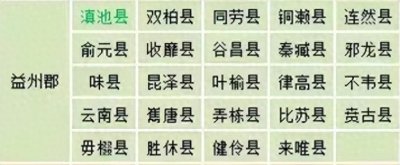

- 《山海经》西王母国在今云南嵩明

-

2025-08-28 11:35:32

-

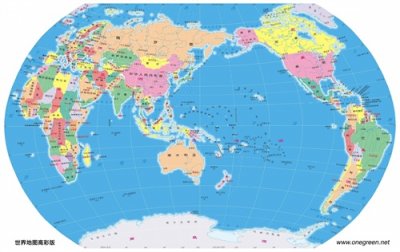

- 全世界197个国家——首都的面积前10名

-

2025-08-27 12:44:10

-

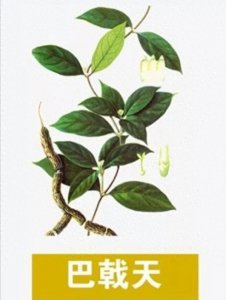

- 每日一味中药——巴戟天

-

2025-08-27 12:41:55

-

- 瘦西湖简介,扬州城的璀璨明珠,是南北方建筑完美的结合

-

2025-08-27 12:39:40

-

- 百慕大失踪者再现之谜,消失八年再现,浑然不知已过去八年

-

2025-08-27 12:37:25

-

- 盘点2024年抖音网红美女高颜值素颜排行榜前十名

-

2025-08-27 12:35:09

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话)

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话) 邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉

邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉 钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派

钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派 十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足

十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足 法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息

法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息 卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑

卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑 非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙)

非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙) 中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前

中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前 33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了

33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了 演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)

演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)