1952年,志愿军上甘岭战役完败美军,消息传来蒋介石发出惊人评价

1952年,志愿军上甘岭战役完败美军,消息传来蒋介石发出惊人评价

引言:

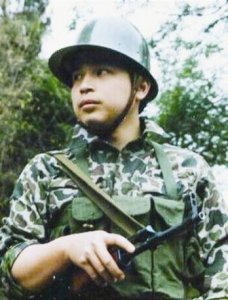

1952年的朝鲜战场上,一场改变战争走向的重要战役正在上演。这就是震惊世界的上甘岭战役。在这场持续43天的殊死较量中,中国志愿军以两个连的兵力抗击由美军为首的16国联军,在装备、补给、兵力严重不足的情况下,依靠顽强的战斗意志和巧妙的战术运用,最终取得了这场战役的胜利。当这一捷报传到台湾时,昔日的对手蒋介石不禁感慨:"今日之中国军队,已非抗战时期之军队可比"。这场战役不仅打破了美军在朝鲜战场上的嚣张气焰,更向世界证明了新中国的军事实力。

大纲:

一、朝鲜战争的历史背景

美军越过三八线,战火逼近中国边境

中国政府多次警告未果,决定出兵援朝

彭德怀统帅志愿军赴朝作战

二、上甘岭战役的爆发与激战

1952年10月,美军选择上甘岭为突破口

两个高地的战略意义

志愿军以寡敌众的艰苦抵抗

坑道战的神奇战术运用

三、志愿军取得上甘岭战役的全面胜利

43天鏖战,歼敌万余人

创造世界战争史上的奇迹

粉碎美军的战略企图

四、战役的历史意义与影响

蒋介石对志愿军的高度评价

打破美军不可战胜的神话

为停战谈判创造有利条件

对世界军事史的重要贡献

1952年,志愿军上甘岭战役完败美军,消息传来蒋介石发出惊人评价

1952年的朝鲜战场上,一场改变战争走向的重要战役正在上演。这就是震惊世界的上甘岭战役。在这场持续43天的殊死较量中,中国志愿军以两个连的兵力抗击由美军为首的16国联军,在装备、补给、兵力严重不足的情况下,依靠顽强的战斗意志和巧妙的战术运用,最终取得了这场战役的胜利。当这一捷报传到台湾时,昔日的对手蒋介石不禁感慨:"今日之中国军队,已非抗战时期之军队可比"。这场战役不仅打破了美军在朝鲜战场上的嚣张气焰,更向世界证明了新中国的军事实力。

战火燃烧向东北边境线

1950年6月25日,朝鲜内战爆发。美国政府立即派遣第七舰队进入台湾海峡,并以联合国的名义组建了所谓的"联合国军"。

美军指挥官麦克阿瑟率领军队越过三八线,一路北上直逼鸭绿江。在强大的火力压制下,朝鲜人民军节节败退,战火眼看就要烧到中国的东北边境。

彼时的美国政府对新中国极尽轻蔑。他们认定中国共产党之所以能够战胜国民党,完全是因为蒋介石的无能。在他们眼中,新中国依然是那个任人宰割的"东亚病夫"。

面对美军的咄咄逼人,中国政府多次发出严正警告。然而美方对此置若罔闻,依旧我行我素地推进军事行动。

东北边境告急,国家安全面临严峻挑战。毛泽东召开中央政治局会议,经过深思熟虑,作出了抗美援朝的重大决策。

彭德怀临危受命,担任中国人民志愿军司令员兼政治委员。他带领着志愿军将士,肩负着保家卫国的重任,跨过鸭绿江,开赴朝鲜战场。

这支志愿军的装备相当简陋,与美军的军事实力形成鲜明对比。美军拥有先进的坦克、战机和火炮,而志愿军却只有步枪和简易迫击炮。

但志愿军将士凭借智慧和勇气,开创了独特的战术打法。他们善于利用地形地势,擅长夜间作战,经常让装备精良的美军吃尽苦头。

配合默契的中朝军队,给予了美军沉重打击。一次次的胜利,彻底打破了美军不可战胜的神话,让他们尝到了在亚洲战场上失败的滋味。

然而,这种拉锯战并非长久之计。志愿军远离大后方,补给线漫长艰险。而美军有着充足的军需补给,他们急于在战场上寻求突破,重建在国际上的军事威望。

就这样,双方的目光都聚焦在了一个叫做上甘岭的地方。这里即将上演一场惊心动魄的大决战,一场改变战争走向的关键战役。

上甘岭争夺战火正酣时

1952年的金秋十月,朝鲜战场上硝烟弥漫。美军为了在停战谈判中获得更多筹码,开始谋划一场大规模进攻。

美军总参谋部经过反复研究,最终将目光锁定在了朝鲜中线的五圣山地区。这座海拔1061.7米的高地,扼守着铁原、金化、平康形成的"铁三角"地区,具有重要的战略地位。

在五圣山南部,有一个名叫上甘岭的村庄。这里有两座关键的高地,分别是海拔597.9米的三角形山和海拔537.7米的狙击兵山。

这两座高地是志愿军防线的前沿阵地。美军要想拿下五圣山,必须先攻克这两座高地。而这里,恰恰成为了双方决战的主战场。

1952年10月14日,天刚蒙蒙亮,美军就开始了猛烈的进攻。他们调集了第7师31团、南韩第2师31团和17团,总共投入了7个营的兵力。

美军的火力配置异常强大。300多门大口径火炮排成一线,27辆坦克整装待发,50余架战机在空中盘旋,对准了这两个小小的高地。

为了分散志愿军的注意力,美军还在其他战区同时发起进攻。这种声东击西的战术,意在迷惑志愿军的判断,让他们无法准确判断主攻方向。

然而,守卫这两座高地的志愿军将士却显得异常单薄。仅有两个连的兵力,15门各式火炮,12门迫击炮,这就是全部的防御力量。

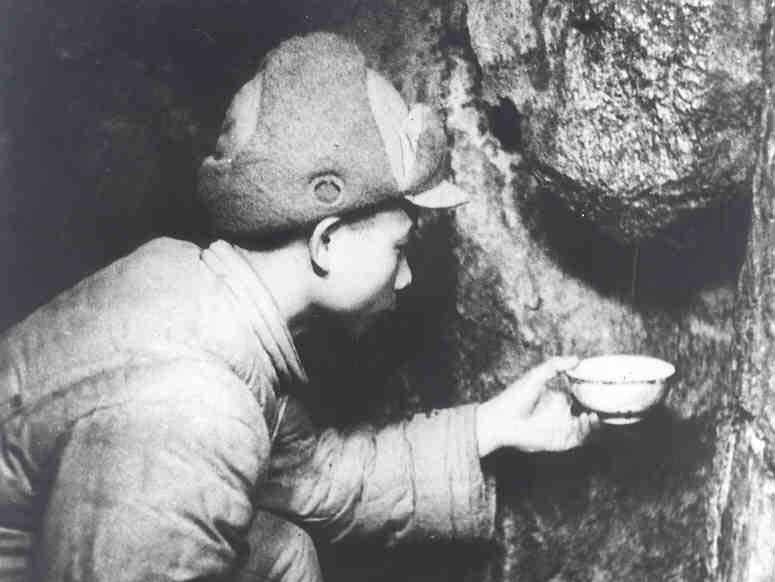

美军的炮火如雨点般倾泻而下,整个上甘岭地区被炮火笼罩。志愿军将士依托着预先构筑的坑道工事,顽强抵抗着敌人的进攻。

在这场力量悬殊的对决中,志愿军将士发挥出了惊人的战斗力。他们利用地形优势,采用灵活机动的战术,打得美军伤亡惨重。

美军指挥官没料到会遇到如此强大的抵抗。他们不得不一次次调整进攻策略,增派兵力,加大火力投入。

但志愿军将士早已做好了持久作战的准备。他们在坑道中来回穿梭,打完就藏,藏完再打,让美军的优势火力难以奏效。

日落时分,当天的战斗暂告一段落。美军虽然投入了巨大的兵力和火力,却未能撼动志愿军的防线分毫。

这仅仅是上甘岭战役的第一天。接下来的日子里,这场惨烈的争夺战还将持续。双方都清楚,这里将是一场事关战局的重要较量。

四十三天浴血铸就辉煌

战斗进入第二天,美军改变了战术。他们集中兵力对597.9高地发起猛攻,妄图通过突破一点来带动整个战局。

志愿军指战员们在阵地上与敌人展开了殊死搏斗。弹药消耗极快,战士们不得不在夜间冒着敌人的炮火,从后方运送补给。

美军的炮火不分昼夜地倾泻在阵地上。据统计,仅这一天美军就发射了19万发炮弹,平均每平方米落下300多发炮弹。

在如此密集的炮火覆盖下,志愿军的坑道工事发挥了巨大作用。这些坑道纵横交错,构成了一个地下防御体系,保护了战士们的生命。

战斗持续到第七天,美军投入了更多的兵力。他们调来了精锐部队,配备了最新式的武器装备,誓要拿下这两座高地。

志愿军采用了灵活的战术应对。白天依托坑道死守,夜间则组织小分队反击,打得敌人措手不及。

到了战役的第十五天,美军的伤亡已经超过了5000人。但他们仍不甘心失败,继续发动着一波又一波的进攻。

志愿军将士们也付出了巨大的牺牲。有的战士负伤后简单包扎就继续战斗,有的战士连续作战数天不合眼。

第二十天,美军改变策略,开始采用"细菌战"。他们向阵地投掷了大量带有细菌的炸弹,企图用这种非人道的手段摧毁志愿军的意志。

但这种卑劣的手段并未能动摇志愿军的防线。战士们用湿毛巾裹住口鼻,继续坚守阵地。

第三十天,战斗进入最激烈的阶段。美军投入了全部预备队,发动了最后的疯狂进攻。

志愿军指挥部及时调整部署,抽调精锐力量支援上甘岭。新的力量的加入,给了守军更大的信心。

终于到了第四十三天,美军的进攻势头完全被打垮。他们不得不承认,这场战役他们失败了。

战役结束时的统计数字令人震惊。美军投入了近10万发炮弹,出动战机1950架次,投下炸弹5000余枚,却仍未能撼动志愿军的防线。

这场战役中,志愿军以巨大的勇气和智慧,创造了以弱胜强的战争奇迹。他们用实际行动证明,装备的劣势可以用战士的意志来弥补。

历史将永远铭记这场战役。上甘岭,这个原本默默无闻的小山村,因为志愿军将士的浴血奋战,成为了一个永恒的军事传奇。

胜利消息传遍五湖四海

上甘岭战役的胜利消息迅速传遍了全国,也传到了远在台湾的蒋介石耳中。这位曾经与共产党激烈对抗的国民党领袖,不得不对这支军队做出了全新的评价。

蒋介石召集了国民党军事参谋团,专门研究了这场战役。他们详细分析了志愿军的作战方式和战术创新。

在一次军事会议上,蒋介石说出了那句震惊世人的话:"今日之中国军队,已非抗战时期之军队可比"。这句评价从侧面证实了新中国军队的强大实力。

美国政府也不得不重新评估中国的军事实力。五角大楼的分析报告中,把这支军队列为世界一流作战部队。

这场战役的影响远远超出了军事层面。它向全世界展示了新中国的国防实力,树立了中国人民保家卫国的决心。

国际社会开始重新审视这个东方大国。许多国家派出军事观察团,专程来中国考察军事建设。

联合国军总司令克拉克在回忆录中写道:"中国志愿军在上甘岭的表现,完全改变了我对中国军队的认识"。这种评价在当时的西方世界引起了强烈反响。

战役结束后,美军特意派人实地考察了上甘岭阵地。他们惊讶地发现,志愿军竟然用如此简陋的装备,构建了一个坚不可摧的防御体系。

朝鲜战场上的局势发生了根本性转变。美军不得不放弃了军事上的幻想,开始认真对待停战谈判。

这场胜利也极大地提振了全国人民的信心。各地掀起了学习志愿军英雄事迹的热潮,无数青年争相参军报国。

军队内部开始总结上甘岭战役的经验教训。他们把这些宝贵的作战经验编入教材,作为军事院校的重要教学内容。

国防部专门派出摄制组,深入上甘岭战场进行实地拍摄。这些珍贵的影像资料,后来被制作成纪录片在全国播放。

许多文艺工作者也被这场战役所感动。诗人创作了《上甘岭》等脍炙人口的诗歌,电影人拍摄了同名电影。

上甘岭战役的胜利,不仅仅是一场军事上的胜利。它标志着新中国在国际舞台上地位的提升,也预示着世界格局的重大变化。

这场战役所展现出来的民族精神,成为了激励后人的宝贵财富。时至今日,上甘岭精神依然是我们引以为豪的精神遗产。

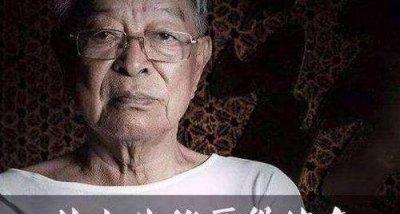

战后多年,许多参加过上甘岭战役的老战士重返故地。看着这片曾经浴血奋战的土地,他们为新中国的强大感到欣慰。

-

- 门票60元的永川茶山竹海免费开放!五一节旅游打卡攻略请查收

-

2025-08-28 11:53:34

-

- 《无人知晓》:根据真实事件改编,讲述了怎样的人物关系?

-

2025-08-28 11:51:18

-

- 演员于莉红:和马诗红恩爱36年没有孩子,如今她怎么样了?

-

2025-08-28 11:49:03

-

- 美人周冬齐,32岁下嫁穷小子,生孩子专门选择宋丹丹生日剖腹产

-

2025-08-28 11:46:48

-

- 一部《流星花园》让四个名不见经传的小男孩成为了大明星,他们就是F4

-

2025-08-28 11:44:33

-

- 军改后,武警部队没有了“军地双管”,地方还能调动武警吗?

-

2025-08-28 11:42:18

-

- 婚外的诱惑,原来是个可怕的圈套

-

2025-08-28 11:40:02

-

- 央视名嘴方琼:和大8岁副台长闪婚,婚后分居多年,如今她还好么

-

2025-08-28 11:37:47

-

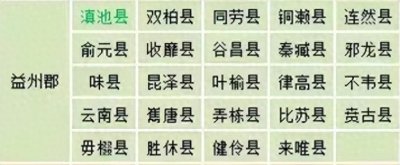

- 《山海经》西王母国在今云南嵩明

-

2025-08-28 11:35:32

-

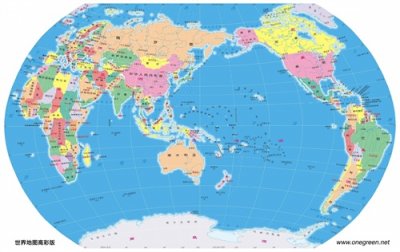

- 全世界197个国家——首都的面积前10名

-

2025-08-27 12:44:10

-

- 每日一味中药——巴戟天

-

2025-08-27 12:41:55

-

- 瘦西湖简介,扬州城的璀璨明珠,是南北方建筑完美的结合

-

2025-08-27 12:39:40

-

- 百慕大失踪者再现之谜,消失八年再现,浑然不知已过去八年

-

2025-08-27 12:37:25

-

- 盘点2024年抖音网红美女高颜值素颜排行榜前十名

-

2025-08-27 12:35:09

-

- 兰陵县大仲村镇:打造绿色种养基地开启生态循环农业新模式

-

2025-08-27 12:32:54

-

- CoCo都可加盟整体下来多少钱?204CoCo都可加盟费-官方申请入口

-

2025-08-27 12:30:39

-

- 重庆奉节:脐橙进入丰收季 本月中旬开园上市

-

2025-08-27 12:28:25

-

- 中国真实民间鬼故事

-

2025-08-27 12:26:10

-

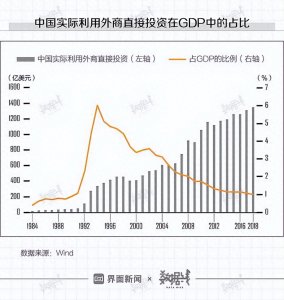

- 外资撤离中国:对老百姓生活的影响及应对策略

-

2025-08-27 12:23:55

-

- 人们辛苦劳累一辈子,究竟是为了什么?

-

2025-08-27 12:21:40

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话)

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话) 邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉

邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉 钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派

钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派 十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足

十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足 法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息

法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息 卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑

卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑 非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙)

非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙) 中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前

中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前 33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了

33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了 演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)

演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)