漫谈中国古代的夷夏正统观念,与民族发展轨迹下的意识争搏

漫谈中国古代的夷夏正统观念,与民族发展轨迹下的意识争搏

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

在历史的长河中,有些观念如同一座座看似坚固的桥梁,跨越了时间,却在某一刻被洪流冲垮。

比如中国古代的华夷之辩,这种区分“华夏”与“蛮夷”的观念,曾牢牢占据着人们的思想。

但它并非一成不变,而是在不同时代被颠覆、重塑。

今天,我们就从一个北方儒生的故事说起,看看这座桥是如何被历史的洪流冲冲撞撞地改变了模样。

公元1127年,靖康之难后,宋室南迁。

北方的土地被金人占据,山河破碎,家国不再。

那一天,一个普通的北方儒生站在荒凉的田地里,目送着最后一个宋朝的旌旗消失在地平线。

他的名字已不可考,但他的选择却生动地刻画了当时无数人的内心挣扎。

他手中握着一卷《春秋》,那是他从小学习的经典,他的信念也曾如同书中所说,“夷狄之人不可为君。”可现在呢?那些他曾视为“蛮夷”的金人正骑着战马,踏碎了他的信仰。

更糟糕的是,他的家人因为战乱早已贫困交加,继续死守旧观念,只会让全家陷入更深的绝境。

于是,他做了一个在今天看来或许无法理解的决定:他主动去参加金朝的科举。

“只要能让一家人不再挨饿,谁当皇帝又有什么关系?”他对邻居这样解释。

可是在那些坚持忠宋的士人眼中,他的选择无异于背叛。

然而,这种背叛并非孤例。

北方的城镇里,越来越多的人开始接受金朝的统治。

为了生存,他们不得不放下对华夷之别的执念。

这些人并非不忠,而是对现实的无奈妥协。

金朝的统治者很聪明,他们知道,要让这些汉族士人心甘情愿地为自己效力,必须给他们足够的利益和尊重。

于是,他们推行汉化,沿用了隋唐以来的科举制度,还仿照汉族传统的礼仪和官制。

这种“文化融合”的策略,逐渐让北方士人放下了警惕,也让他们对金朝的归属感慢慢增加。

那个儒生也因为通过科举,成为金朝的一名地方官。

他并不觉得自己在侍奉“蛮夷”,反而认为,只要能让百姓安居乐业,谁是统治者并不重要。

然而,在南方,情况却完全不同。

宋室虽然偏安一隅,但士人们依旧坚定地守护着“华夷之别”的底线。

他们的坚持不仅是对汉族文化的守护,更是对自己身份的认同。

一位南宋士人曾愤怒地写道:“若与夷狄同坐同行,则吾之骨血何存?”这种强烈的抵触情绪,源于他们从未经历过北方士人那种被迫接受的现实。

在他们看来,北方的同胞已经被“胡化”,成了不折不扣的叛徒。

这两种截然不同的态度,随着时间的推移,逐渐形成了南北文化观念的差异。

这种差异在元朝统一中国后达到顶点。

南方士人眼看着自己赖以为傲的文化被摧毁,愤怒和悲痛交织在一起。

他们拒绝与元朝合作,甚至有人宁死不屈。

然而,北方的汉族人却早已习惯了少数民族的统治。

在他们看来,元朝不过是金朝的延续,换了个主人而已。

正因为如此,南北方士人在面对元朝时的反应截然不同。

南方士人强调忠君,甚至有人为了表达对宋朝的忠诚选择殉国,而北方士人则淡化了华夷之别,逐渐接受了元朝的统治。

这种分歧并非毫无原因。

南方士人从宋朝得到过前所未有的优待,他们的忠诚更多是对宋朝“重文抑武”政策的回应。

而北方士人经历了多次朝代更迭后,早已对“谁是正统”这一问题失去了兴趣。

他们更关心的是如何在新的政权下生存。

在元朝的统治下,“华夷之别”逐渐淡化,取而代之的是“忠君”这一观念的强化。

对北方汉族人来说,只要统治者能够维持秩序,谁是皇帝并不重要。

与此同时,南方士人固守的华夷之辨,随着时间的推移,也逐渐被现实击碎。

元朝的强大让他们不得不低头,而他们心中的“忠义”也随着时间的推移,变得越来越模糊。

那个北方儒生的故事,正是这一历史进程的缩影。

他从一个坚持华夷之别的士子,变成了一个甘愿效忠少数民族政权的官员。

他的选择并非背叛,而是对现实的妥协。

而这种妥协,恰恰是当时北方汉族人普遍的心态。

经历了多次朝代更迭后,他们对“谁是正统”的执着早已被生活的艰辛所冲淡。

有人说,历史从来不只是英雄的舞台,它更是那些普通人在无数次选择中走出的道路。

北方儒生的故事也许并不伟大,但它却让我们看到了历史背后最真实的一面。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

-

- 父母爱情:老丁为何突然离世?还记得他的一句口头禅吗?

-

2025-09-22 09:52:36

-

- 中国故土拉达克有着小西藏之称,如今被印度侵占,地理位置有多好

-

2025-09-22 09:50:20

-

- 张怡宁:28岁嫁给大20岁富商老公,此生最正确的决定

-

2025-09-22 09:48:05

-

- a《二号交通站》反响之谜:原班人马为何失色?

-

2025-09-22 09:45:50

-

- 长盛轴承“20CM”涨停股价创新高 证代:不清楚是否为宇树科技相关产品独家供

-

2025-09-22 09:43:35

-

- 恐龙大集合!给家里爱画恐龙的朋友收藏

-

2025-09-22 09:41:20

-

- 30张惊艳的获奖鸟类照片,为您带来灵感

-

2025-09-22 09:39:05

-

- “鼠王”邱满囤:灭鼠80吨,却被专家联合炮轰,秘方至死未曾公

-

2025-09-22 09:36:50

-

- 迎接成都解放的赵林会议

-

2025-09-22 09:34:34

-

- 营收约16.45亿!环球影城已接待游客超210万人次!周边还将打造国际消费街区

-

2025-09-22 09:32:19

-

- 厦门一中海沧校区历史招生、2022年小升初可能、周边配套

-

2025-09-22 09:30:05

-

- 被低估的科幻佳作——《前目的地》看过的有几个?

-

2025-09-22 09:27:49

-

- 黄梨热销

-

2025-09-21 02:25:51

-

- 高速路况|受降雪影响的哈同、鹤大高速等相继解除封闭

-

2025-09-21 02:23:36

-

- 插画集‖2023年招财进宝手机壁纸

-

2025-09-21 02:21:20

-

- 北京朝阳电动自行车起火致4人死亡 5人正在全力救治中

-

2025-09-21 02:19:05

-

- 【一图读懂】埃博拉

-

2025-09-21 02:16:51

-

- 「视频直播」全运会女排预赛视频直播频道定了(附观看方法)

-

2025-09-21 02:14:35

-

- 袁姗姗被吐槽房间乱 回应:别放弃我,还可以救一下

-

2025-09-21 02:12:21

-

- 元宵节前k134路公交车临时改线,不再途经健康路

-

2025-09-21 02:10:05

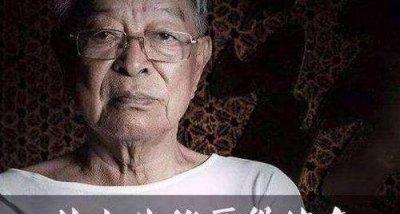

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话)

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话) 邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉

邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉 钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派

钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派 十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足

十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足 法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息

法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息 卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑

卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑 非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙)

非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙) 中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前

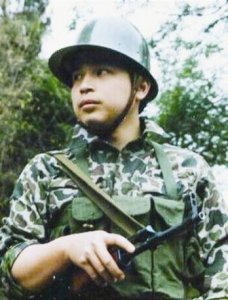

中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前 33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了

33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了 演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)

演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)