私德与公德的悖论——孔子论“子贡赎人”

私德与公德的悖论——孔子论“子贡赎人”

春秋时期,鲁国有道法律:如果鲁国人在外遇到同胞沦为奴婢,应尽力赎回,国家会给予补偿和奖励。

孔子的学生子贡,家财万贯且有正义感,他把沦为奴婢的鲁国人从外国赎回后,谢绝了国家的补偿。子贡本以为自己的善举会得到老师的表扬,没想到被老师一顿批评,孔子的原话是:“赐失之矣。自今以往,鲁人不赎人矣。取其金则无损于行,不取其金则不复赎人矣。” 意思是:“子贡啊,你做错了!赎回同胞后向国家领取补偿金,不会损伤到你的品行声誉;但不领取补偿金,导致的后果就是从此以后鲁国没有人会再去赎回自己落难的同胞了。”

孔子对此解释说:“世间事,不外义、利二字。鲁国的法律,要求救赎落难的同胞,这是照顾到人们心中的‘义’字;事后国家给予补偿和奖励,是让这个做好事的人没有损失,这就照顾到‘利’字。这样,愿意做善事的人就会越来越多,所以这条法律是善法。现在你这么做,的确为你自己赢得了声誉,但同时也拔高了大家对‘义’的要求。以后,那些赎人之后去向国家要补偿的人,就可能会被人嘲笑,国人就会问他们,为什么不能像子贡一样为国分忧呢?你这么做,是把‘义’和‘利’对立起来了,所以不仅不是好事,反而是可恶的行为。”

“子贡赎人”,自损财物做了一件好事,本应该被树为道德典范。但是,他的做法,已经超越了绝大部分普通人的能力范围。鲁国那条法律是为了鼓励每一个人只要有机会,就可以惠而不费地做件大好事 ,哪怕你暂时没有支付赎金的能力,也可以去借钱为同胞赎身,事后可以向国家报销,不会造成个人财物的损失。子贡的错误在于把原本人人都能达到的道德标准拔高到了大多数人难以达到的高度。如果鲁国国君将子贡赎人不求回报之事树为典范,大肆宣传并在全国推广,会有什么后果?估计以后鲁国人再遇到同胞落难时,只能装作没看见了。

同理,孔子的另一位弟子子路,救起一名落水者,那人为了表示感谢送了他一头牛,子路收下了。 孔子高兴地说:“鲁国从此一定会出现大量勇于拯救落水者的人了。”

做好事不求回报,要被批评;做好事拿了报酬,还被表扬!这就是孔子对私德和公德的态度!

当社会对个人美德广泛宣传的时候,其实是拔高了社会整体的道德标准,反倒有可能会造成社会整体道德的下滑。联想到今年过年前高速公路大堵车,有人搬空自己家的小卖部给堵在高速上的人员免费提供食物,是否应该表彰?应该表彰,但不宜过分。毕竟,不是所有的人都有免费提供食物的能力。如果这时候有人能提供热水,能从中获得一定的收益,相信能给被困人员更多的帮助。如果不要道德绑架,一桶泡面收费十元,被困人员能否接受?高速路边的村民是否更乐意提供物资援助?这才是惠而不费的双赢之举。

-

- 如何查询严重失信主体名单?

-

2025-09-17 06:34:06

-

- 驱除鞑虏恢复中华,的字面意思并未落实。不存在所谓极端!

-

2025-09-17 06:31:51

-

- 年轻不要被网络影响了自己判断,亲戚和家族的存在真的是有意义的

-

2025-09-17 06:29:36

-

- 美军军事实力有多强

-

2025-09-17 06:27:21

-

- 梅泽美波,花样年华的感性美人

-

2025-09-17 06:25:06

-

- 舒婷的《双桅船》

-

2025-09-16 00:41:24

-

- 平阳昭公主:大唐开国的传奇女将军

-

2025-09-16 00:39:07

-

- 【出行】重庆今起加开到成都、广安等地列车

-

2025-09-16 00:36:52

-

- 惟楚有才,于斯为盛。湖湘文化在中国近代史中的体现!

-

2025-09-16 00:34:37

-

- 迪丽热巴主演《六扇门》,戏里是侠女,戏外被男神照顾

-

2025-09-16 00:32:22

-

- 3月8日女神节快乐!三八妇女节女王节唯美图片

-

2025-09-16 00:30:07

-

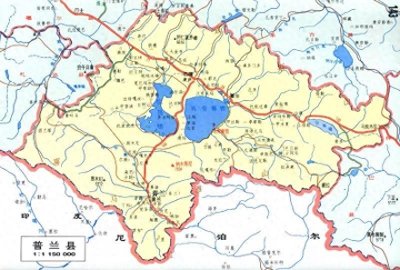

- 西藏普兰县简介

-

2025-09-16 00:27:52

-

- 近六年湖南省历届文理科状元大盘点,看看他们都选择了哪个学校?

-

2025-09-16 00:25:37

-

- 央视2019元宵晚会节目单来啦,你最期待哪个?

-

2025-09-16 00:23:21

-

- 金砖国家有哪些?优势是什么?

-

2025-09-16 00:21:06

-

- 又一位韩国歌手要在中国火了,《我是歌手》第四季歌手——黄致列

-

2025-09-16 00:18:51

-

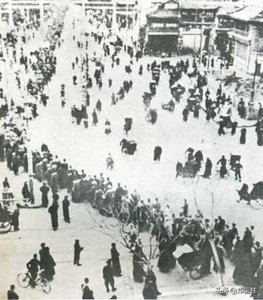

- 老照片:一二·九运动,推动了全国抗日救亡

-

2025-09-16 00:16:36

-

- 嘉靖帝:45年不上朝,却洞悉世间事,他是明朝的"朝外神秘皇帝"!

-

2025-09-16 00:14:20

-

- 福利!犬夜叉电脑壁纸大全(共31P)

-

2025-09-16 00:12:05

-

- 网传昆凌控诉周杰伦:揭开一场虚假的控诉

-

2025-09-16 00:09:50

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话)

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话) 邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉

邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉 钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派

钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派 十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足

十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足 法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息

法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息 卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑

卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑 非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙)

非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙) 中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前

中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前 33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了

33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了 演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)

演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)