逢战请缨,请缨你真的懂吗?

逢战请缨,请缨你真的懂吗?

最近读到一首诗,岳飞的《满江红·遥望中原》,是这么说的:“叹江山如故,千村落寥。何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河若。”诗中提到“请缨”二字,刚开始我是理解的长枪,红缨枪嘛,古代很是常见的东西,请缨也就是请战的意思。可是事后想想觉得不对,缨本意是指系在脖子上的帽带,也指彩带,是古代女子许嫁时所系的一种彩色带子,长缨是长绳的意思。那么请缨会不会是求绳之意呢?

记得毛主席有一首诗中提到“今日长缨在手,何时缚住苍龙?”,就是说今天我长绳之武装紧握手中, 哪一天才会将那蒋家狂龙捆缚?而将缨比喻成长枪的典故就不多了。于是我去查了一下资料,果不其然,错得一塌糊涂。

清平乐·六盘山

天高云淡,望断南飞雁。不到长城非好汉,屈指行程二万。

六盘山上高峰,红旗6漫卷7西风。今日长缨在手,何时缚住苍龙?

请缨一说,来源于汉武帝时代,起源于一个代号“终童”的人,终军,字子云,济南郡人。年轻时爱好学习,因为善辩博闻会写文章而在郡中闻名。十八岁时,被选举为博士弟子。选送他去京城,到太守府报到时,太守听说他才能出众,就召见了他,认为他很奇异,就和他结为好友。终军辞别太守赴京,到长安上书言事,武帝看后,认为他的文辞与众不同,就任命终军为谒者给事中。

终军少年英俊,博学多识,为武帝所器重。在维护中央集权,制止诸侯割据,抵御外族侵扰等方面,都有成就,他曾先后成功出使匈奴、南越。武帝派使者去匈奴,他自请曰:“军无横草之功,得列宿卫,食禄五年。边境时有风尘之警,臣宜被坚执锐,当矢石,启前行。”并曰:“臣愿尽精厉气,奉佐明使,划吉凶于单于之前”。武帝对他赤心报国的言论大加赞赏,就命他为使者,出使匈奴。终军机智善辩,豪气纵横,胜利的完成了出使匈奴的任务。

当时的南越指居住在广东、广西一带的少数民族。秦末,南越郡龙川令赵佗乘农民战争之机,起兵攻占桂林、象郡,自立为南越武王。汉朝建立后,南越同汉朝的关系时好时坏。终军出使南越前,曾请求汉武帝赐给他“长缨”,说如果南越王不肯归顺汉朝,就用长缨活捉南越王。也就是《汉书·终军传》中记载的:“南越与汉和亲,乃遣军使南越,说其王,欲令入朝,比内诸侯。军自请:‘愿受长缨,必羁南越王而致之阙下。’”从此,终军弱冠请缨的故事便成为历史佳话,“请缨”也成为投军报国的代称。

一言而名传千古说的就是像终军这样的人,很多名师大家对其也多有赞誉,如王勃诗言:“无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。”诗圣杜甫的《岁暮》:天地日流血,朝廷谁请缨。济时敢爱死,寂寞壮心惊。 还有《武昌闻边报》诗:“先帝恩深能养士,请缨谁为系楼兰。”现代诗人郁达夫也引用过“请缨的说法:“慷慨淋漓老学庵,请缨无路只清谈。”而关于终军,还有一个小成语流传下来,那便是“终军弃繻”。

十八岁的时候,终军因为才华出众,入选为博士,由郡府派到京城长安深造。于是,终军从济南出发,从西面步行进入函谷关。到了关口,关吏发给终军一份证书。终军便问:“拿这个函书有什么用呢?”关吏回答说:“这叫繻帛,是出入关津的凭证,你要好好地保存它,千万不能丢了,回来的时候也好验合。”终军哈哈大笑,说:“我既然来了,就一定要成就一番事业,决不会再靠这个东西作为出关的凭证。”说完,丢下繻帛,扬长而去。之后终军奉汉武帝的旨意,出使郡国,东行出关。关吏认出了他就是上次弃繻而去的书生,便悄悄对一起执勤的同伴说:“这位使者,就是当年那个弃繻的后生啊!”后来,“终军弃繻”这一典故,便用来用来称颂年轻人有雄心壮志,志存高远。唐.杜甫《七月一日题终明府水楼》诗:“宓子弹琴邑宰日, 终军弃燸英妙时。”

《汉书.终军传》:“初,军从济南当诣博士,步入关,关吏予军。军问:‘以此何为?’吏曰:‘为复传,还当以合符。’军曰:‘大丈夫西游,终不复传还。’弃而去。军为谒者,使行郡国,建节东出关,关吏识之,曰:‘此使者乃前弃生也。’”

-

- 350万川军抗日,伤亡64万,无川不成军的他们,你们还记得吗

-

2025-07-22 11:09:49

-

- 走进美国 50 州——纽约州:帝国之州

-

2025-07-22 11:07:33

-

- 60张超美创意儿童画优秀范例,值得收藏!

-

2025-07-22 11:05:18

-

- 张歆艺男人装性感写真大片欣赏

-

2025-07-22 11:03:03

-

- 世界地图变迁史—亚洲巴勒斯坦

-

2025-07-22 11:00:48

-

- 25年加盟便利店是“躺赚”还是“陷阱”?解行业真相与财富密码!

-

2025-07-21 21:21:12

-

- 临夏州中小学、幼儿园开学首日见闻

-

2025-07-21 21:18:56

-

- 盗墓笔记的三个黑瞎子谁演绎的好,你喜欢谁演绎的?

-

2025-07-21 21:16:41

-

- 不受外界约束的萨摩人,隐私方面毫无保留,究竟有多开放?

-

2025-07-21 21:14:25

-

- 全家便利店即将进驻合肥

-

2025-07-21 21:12:10

-

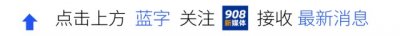

- 在56个国家传唱歌曲《阿姐鼓》,歌曲背后故事毛骨悚然,令人震惊

-

2025-07-21 21:09:55

-

- 五首慷慨激昂的香港爱国歌曲,每一首都震撼人心,你最喜欢哪一首

-

2025-07-21 21:07:40

-

- 少华山国家森林公园简介

-

2025-07-21 21:05:24

-

- “功夫皇帝”——李连杰

-

2025-07-21 21:03:09

-

- 走进战乱之国叙利亚1:千疮百孔的大马士革

-

2025-07-21 21:00:54

-

- 袁了凡:命中无子,53岁死亡,遇一高僧点化,行善积德,逆天改命

-

2025-07-21 20:58:39

-

- 肖战‖三十而立写真图,锁屏+壁纸(存档)

-

2025-07-21 20:56:24

-

- 关于阿育吠陀,身为瑜伽人的你了解有多少?

-

2025-07-21 20:54:09

-

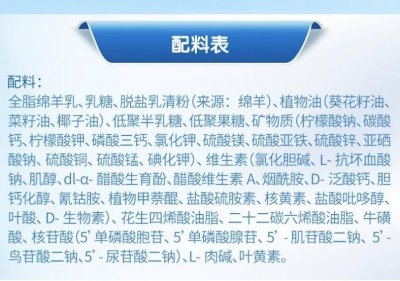

- 宝妈必备知识:奶粉配方表中的脱盐乳清粉到底是什么?

-

2025-07-21 20:51:54

-

- 理查德·克莱德曼钢琴曲黄金典藏,收藏起来,一次听个够

-

2025-07-21 20:49:38

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话)

褚时健当年得罪了谁(褚时健是被谁害的话) 钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派

钱雁秋最新力作《神探狄仁杰6》卷土重来,张子健回归变反派 十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足

十位欧美健身男模,颜值和身材兼备,肌肉帅气十足 法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息

法官职务等级及工资揭秘,宝藏级信息 邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉

邱行湘老婆张玉珍生平 邱行湘将军之子邱晓辉 卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑

卓伟爆料圈内最干净的三位女星,颜值在线还零绯闻,没人质疑 非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙)

非你莫属晕倒哥后续(非你莫属晕倒小伙) 中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前

中国最发达省份排名:江苏、福建、浙江居前 33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了

33年前,英雄徐良凭《血染的风采》家喻户晓,他现在怎样了 演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)

演员甘露个人资料(演员甘露个人资料及照片老公)